Die EU-Taxonomie ist eine Verordnung der Europäischen Union, die festlegt, welche wirtschaftlichen Aktivitäten als „nachhaltig“ gelten. Ihr Ziel ist es u.a., die EU auf dem Weg zur Klimaneutralität bis 2050 zu unterstützen – ein Kernziel des European Green Deals.

Dieser Artikel beleuchtet die Hintergründe, den aktuellen Stand und die Herausforderungen im Zusammenhang mit der EU Taxonomie.

Lesedauer: 7 Min.

Der European Green Deal ist ein Plan der Europäischen Union, um Europa bis 2050 klimaneutral zu gestalten. Dafür sollen Emissionen drastisch reduziert, erneuerbare Energien ausgebaut und Ressourcen effizienter genutzt werden. Ziel ist es, wirtschaftliches Wachstum vom Verbrauch natürlicher Ressourcen zu entkoppeln und gleichzeitig soziale Gerechtigkeit zu sichern. Der Wandel wird durch umfangreiche Investitionen und gesetzliche Maßnahmen in Bereichen wie Energie, Verkehr, Landwirtschaft und Industrie unterstützt.

Hintergrund der EU-Taxonomie

In der Vergangenheit war „Nachhaltigkeit“ oft ein schwammiger Begriff. Es fehlten klare Standards, was als nachhaltig gilt und welche Investitionen wirklich einen positiven ökologischen Effekt haben. Dies führte zu Unsicherheiten auf den Finanzmärkten und öffnete die Tür für Greenwashing.

Greenwashing ist der Versuch von Unternehmen, sich durch irreführende oder unbegründete Behauptungen als umweltfreundlich oder nachhaltig darzustellen. Dabei werden ökologische Aspekte betont, die tatsächlich wenig oder keinen positiven Einfluss auf die Umwelt haben, um das öffentliche Image zu verbessern und Verbraucher oder Investoren zu täuschen.

Die EU-Taxonomie wurde entwickelt, um:

- Klarheit zu schaffen: Einheitliche Standards sorgen für Vergleichbarkeit und Transparenz.

- Greenwashing zu verhindern: Nur Aktivitäten, die bestimmte Kriterien erfüllen, gelten als nachhaltig.

- Investitionen zu lenken: Kapital soll gezielt in Projekte fließen, die den Übergang zu einer klimafreundlichen Wirtschaft unterstützen.

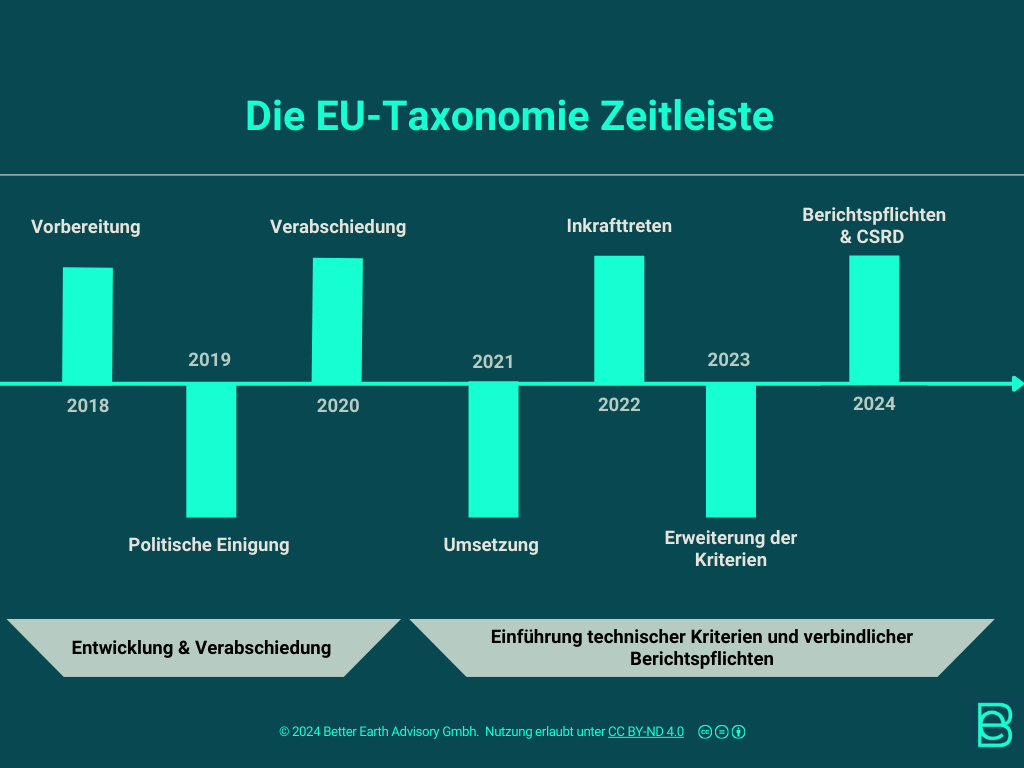

Die Vorbereitungen für die EU-Taxonomie begannen im Jahr 2018, mit dem Aktionsplan für nachhaltiges Wachstum und der Gründung der Technischen Expertengruppe (TEG).

Die TEG (Technical Expert Group on Sustainable Finance) ist eine technische Expertengruppe, die von der Europäischen Kommission eingerichtet wurde, um zentrale Leitlinien für die EU-Taxonomie und weiterer nachhaltiger Finanzinstrumente zu erarbeiten. Die TEG spielte eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung der ersten Fassung der EU-Taxonomie und legte die Grundlagen für deren Anwendung.

Nach der politischen Einigung 2019 wurde 2020 die EU-Taxonomie-Verordnung verabschiedet. 2021 folgte die Veröffentlichung der technischen Kriterien für Klimaschutz und Klimaanpassung, die 2022 in Kraft traten. 2023 wurden die Kriterien auf vier weitere Umweltziele ausgeweitet. Ab 2024 sind Unternehmen verpflichtet, über alle sechs Umweltziele zu berichten, unterstützt durch die erweiterten Angabepflichten der CSRD. In unserem Artikel EFRAG, ESRS & CSRD: Was ist was in Sachen Nachhaltigkeit? finden Sie mehr Informationen zu den Angabepflichten der CSRD.

Die drei Kernprinzipien der EU-Taxonomie

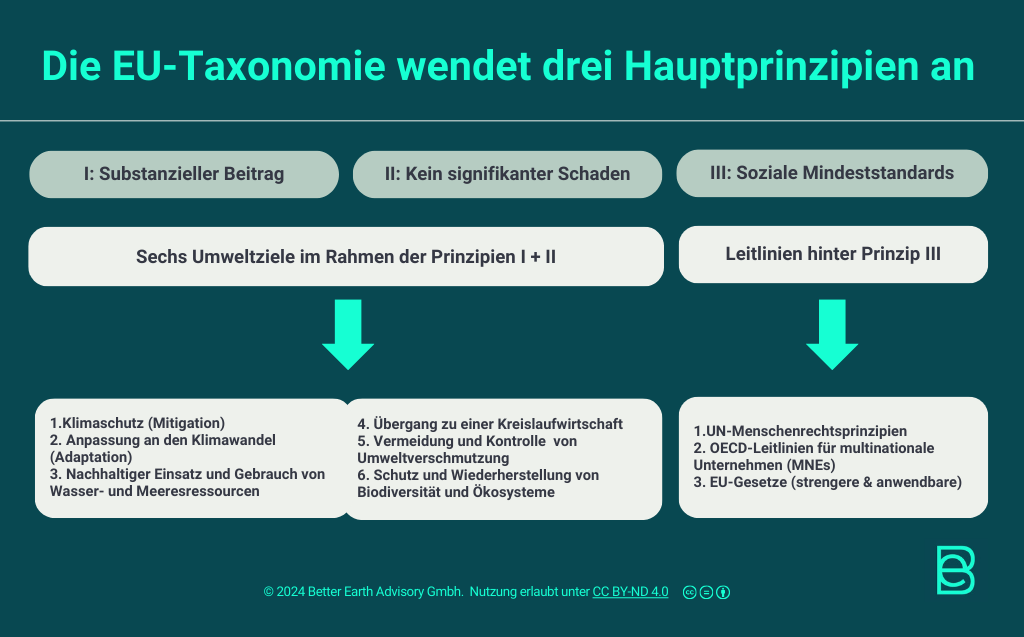

Die EU-Taxonomie basiert auf drei Hauptprinzipien, die für jede wirtschaftliche Aktivität geprüft werden müssen.

I: Substanzieller Beitrag zu einem Umweltziel

Eine wirtschaftliche Aktivität gilt als nachhaltig, wenn sie wesentlich zu mindestens einem der folgenden sechs Umweltziele beiträgt:

- Klimaschutz: Reduzierung von Treibhausgasen (z. B. erneuerbare Energien oder Energieeffizienzmaßnahmen).

- Anpassung an den Klimawandel: Verbesserung der Widerstandsfähigkeit gegenüber klimatischen Veränderungen (z. B. Hochwasserschutz).

- Nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen: Effiziente Wassernutzung, Vermeidung von Verschmutzung.

- Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft: Förderung von Recycling, Ressourceneffizienz und Abfallvermeidung.

- Vermeidung und Kontrolle von Umweltverschmutzung: Reduzierung von Schadstoffen und giftigen Materialien.

- Schutz und Wiederherstellung von Biodiversität und Ökosystemen: Erhalt natürlicher Lebensräume und Artenvielfalt.

II: Kein signifikanter Schaden

Aktivitäten, die zu einem Umweltziel beitragen, dürfen gleichzeitig keine erheblichen Schäden an anderen Umweltzielen verursachen. So sollte beispielsweise der Bau eines Windparks nicht auf Kosten von Ökosystemen oder dem Lebensraum gefährdeter Arten erfolgen.

III: Einhaltung sozialer Mindeststandards

Neben ökologischen Kriterien fordert die EU-Taxonomie, dass Unternehmen soziale Mindeststandards einhalten. Diese sollen sicherstellen, dass wirtschaftliche Aktivitäten nicht nur ökologisch nachhaltig, sondern auch sozial verantwortungsvoll sind. Zu den zentralen Standards gehören:

- Die UN-Menschhenrechtsprinzipien

- OECD-Leitlinien für multinationale Unternehmen

- EU-Gesetze

Berichtspflichten und betroffene Unternehmen

Mit der Einführung der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) im Jahr 2024 wurden die Berichtspflichten der EU-Taxonomie erheblich ausgeweitet. Betroffen sind folgende Gruppen:

- Große Unternehmen: Unternehmen, die mindestens zwei der folgenden drei Kriterien erfüllen: mehr als 250 Mitarbeiter, eine Bilanzsumme über 20 Millionen Euro oder einen Nettoumsatz über 40 Millionen Euro.

- Kapitalmarktorientierte Unternehmen: Unternehmen, die kapitalmarktorientiert sind und mindestens zwei der folgenden drei Kriterien erfüllen: mehr als 250 Mitarbeiter, eine Bilanzsumme über 20 Millionen Euro oder einen Nettoumsatz über 40 Millionen Euro.

- Finanzmarktteilnehmer: Banken, Fonds, Versicherungen und andere Anbieter von Finanzprodukten.

- Kleine und mittlere Unternehmen (KMUs): KMUs sind meist nicht direkt berichtspflichtig, außer sie sind börsennotiert. Dennoch können sie durch indirekte Anforderungen betroffen sein, etwa wenn sie Teil der Lieferkette großer Unternehmen sind und Nachweise über ihre Nachhaltigkeitspraktiken erbringen müssen. Auch bei Finanzierungen wie grünen Anleihen oder Förderungen können Anforderungen an die Taxonomiekonformität relevant sein. Ab 2026 sind börsennotierte KMUs im Rahmen der CSRD ebenfalls berichtspflichtig.

- Unternehmen außerhalb der EU: Unternehmen aus Drittstaaten, die in der EU tätig sind, sind berichtspflichtig, wenn sie einen Nettoumsatz von mehr als 150 Millionen Euro in der EU erzielen und eine Tochtergesellschaft oder Niederlassung in der EU haben.

Durch politische Änderungen wie die Omnibus-Richtlinie gelten jedoch mittlerweile andere Pflichten und Schwellenwerte, die mittelständische Unternehmen entlasten. Mehr dazu finden Sie in unserem Artikel: Omnibus: CSRD, CSDDD, EU Taxonomie und CBAM

Anwendung der EU-Taxonomie

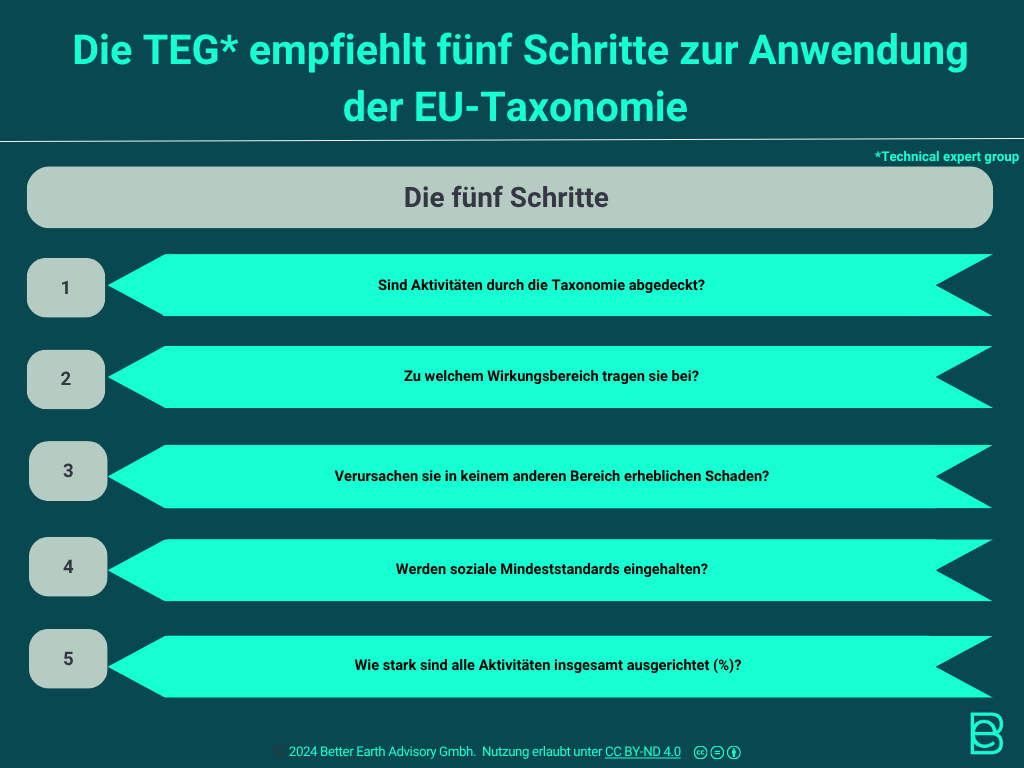

Sie haben geprüft und festgestellt: Ihr Unternehmen ist berichtspflichtig. Und was nun? Jetzt gilt es, die Anforderungen der EU-Taxonomie umzusetzen. Mit einem klaren Fahrplan und den fünf Schritten der Technischen Expertengruppe (TEG) können Sie Ihre Aktivitäten bewerten, die Konformität überprüfen und die nötigen Berichte erstellen. Schritt für Schritt zur taxonomiekonformen Berichterstattung – so gelingt der Einstieg!

Die fünf Schritte zur Anwendung der EU Taxonomie

- Identifikation Aktivitäten

Der erste Schritt zur Anwendung der EU-Taxonomie ist die Identifikation der taxonomiefähigen Aktivitäten. Hier müssen Unternehmen überprüfen, welche ihrer Aktivitäten oder Finanzprodukte unter die Taxonomie fallen oder förderfähig sind. Auch Unternehmen ohne oder mit wenigen taxonomierelevanten Aktivitäten sind zur regelmäßigen Berichterstattung verpflichtet, sofern sie unter die Berichtspflicht fallen. Das gilt auch, wenn sie davon ausgehen können, dass das Ergebnis ihnen wenig bringt.

- Wirkungsbereich

In Schritt zwei wird jede Aktivität daraufhin bewertet, ob sie einen wesentlichen Beitrag zu mindestens einem der sechs Umweltziele leistet. Zum Beispiel kann eine Stromerzeugungsaktivität als nachhaltig eingestuft werden, wenn die CO₂-Emissionen unter 100g CO₂/kWh liegen. Diese Aktivität gilt dann als taxonomiekonform. Hierbei werden die technischen Bewertungskriterien der EU-Taxonomie herangezogen.

- Signifikante Schäden

In Schritt drei müssen Unternehmen sicherstellen, dass ihre Aktivitäten keine signifikanten Schäden (DNSH: Do No Significant Harm) an anderen Umweltzielen verursachen.

- Soziale Mindeststandards

Im vierten Schritt müssen Unternehmen überprüfen, ob ihre Aktivitäten soziale Mindeststandards einhalten. Dazu gehören die Vorgaben aus der Taxonomie-Verordnung (Artikel 13), wie Arbeits- und Menschenrechte, basierend auf internationalen Rahmenwerken wie den UN-Leitprinzipien oder den OECD-Richtlinien.

- Berechnung taxonomiekonforme Aktivitäten

Im letzten Schritt berechnen Unternehmen den Anteil ihrer Aktivitäten, die taxonomiekonform sind. Die EU-Taxonomie fordert dabei, drei zentrale Kennzahlen (KPIs) offenzulegen.

Die drei zentralen Kennzahlen sind:

- Umsatzanteil: Wie viel Prozent des Nettoumsatzes stammen aus taxonomiekonformen Aktivitäten?

- CapEx: Welcher Anteil der Investitionen fließt in taxonomiekonforme Projekte?

- OpEx: Welcher Anteil der Betriebsausgaben dient der Unterstützung taxonomiekonformer Tätigkeiten?

Capital Expenditures bezeichnet Investitionsausgaben, die für den Erwerb, die Verbesserung oder den Erhalt langfristiger Vermögenswerte wie Gebäude, Maschinen oder Anlagen verwendet werden. Diese Ausgaben dienen dazu, den Betrieb des Unternehmens langfristig zu unterstützen oder zu erweitern. Beispiele sind der Bau einer Solaranlage oder die Anschaffung energieeffizienter Geräte.

Operating Expenditures steht für Betriebsausgaben, die im Rahmen des täglichen Betriebs eines Unternehmens anfallen. Dazu zählen Ausgaben für Wartung, Energie, Rohstoffe, Personal oder Mietkosten. Ein Beispiel ist die Wartung bestehender Anlagen, die bereits taxonomiekonform sind.

Zusätzlich zu den drei KPIs müssen Unternehmen qualitative Informationen offenlegen, darunter die angewendeten Rechnungslegungsgrundsätze, die Bewertung der Taxonomiekonformität ihrer Aktivitäten und Kontextinformationen zu Umsatz-, CapEx- und OpEx-Kennzahlen.

Chancen und Herausforderungen der EU Taxonomie

Ein hoher Anteil taxonomiekonformer Aktivitäten kann für Unternehmen einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil darstellen. Banken und Investoren bevorzugen zunehmend Projekte, die als nachhaltig klassifiziert werden, da sie regulatorisch begünstigt sind – etwa durch geringere Eigenkapitalanforderungen bei Finanzierungen. Zusätzlich werden solche Projekte durch verschiedene Fördermaßnahmen der EU unterstützt, was sie finanziell attraktiver macht.

Gleichzeitig steht die EU-Taxonomie massiv in der Kritik. Ursprünglich als Instrument zur Vermeidung von Greenwashing eingeführt, wird sie mittlerweile selbst als Türöffner für ebensolches bezeichnet. Umweltorganisationen wie die Deutsche Umwelthilfe, der WWF oder das Umweltbundesamt kritisieren scharf, dass etwa Erdgas und Atomkraft trotz ihrer erheblichen Umweltfolgen als „nachhaltige“ Wirtschaftsaktivitäten klassifiziert wurden. Auch zahlreiche weitere Sektoren und Maßnahmen, die mit echter ökologischer Transformation wenig zu tun haben, wurden in die Taxonomie aufgenommen. Ein Factsheet des Umweltbundesamtes spricht in diesem Zusammenhang von einem „Widerspruch zum eigentlichen Ziel der Taxonomie“ – der transparenten und glaubwürdigen Förderung wirklich nachhaltiger Investitionen. Die Verwässerung des Nachhaltigkeitsbegriffs durch politische Kompromisse stellt somit eine zentrale Herausforderung dar – sowohl für die Glaubwürdigkeit des Instruments als auch für Unternehmen, die tatsächlich nachhaltig wirtschaften wollen.