Circular Economy bietet Unternehmen einen Schlüssel für nachhaltige Innovation, Kostensenkung und langfristige Wettbewerbsfähigkeit. Doch wie lässt sich Kreislaufwirtschaft gezielt umsetzen?

In diesem Leitfaden erfahren Sie, warum Circular Economy für Ihr Unternehmen unverzichtbar ist, welche Vorteile und Chancen sich ergeben und wie Sie Schritt für Schritt nachhaltige Kreisläufe schließen.

Lesedauer: 12 Minuten

Why Circular Economy messen?

Unternehmen stehen vor der Herausforderung, mit begrenzten Ressourcen, steigenden regulatorischen Anforderungen und wachsenden Erwartungen von Kund*innen und Investor*innen umzugehen. Die Kreislaufwirtschaft – auch Circular Economy genannt – bietet hierfür einen ganzheitlichen Lösungsansatz: Sie zielt darauf ab, Ressourcen effizienter zu nutzen, Abfälle zu vermeiden und Materialien im Kreislauf zu halten. Damit wird nicht nur die Umwelt geschützt, sondern auch die wirtschaftliche Resilienz gestärkt und neue Geschäftspotenziale erschlossen.

Aktuelle Herausforderungen:

- Ressourcenknappheit und volatile Lieferketten: Globale Krisen, Rohstoffmangel und unterbrochene Lieferketten zeigen, wie verletzlich lineare Geschäftsmodelle sind. Unternehmen müssen ihre Abhängigkeit von Primärrohstoffen reduzieren und auf zirkuläre Lösungen setzen, um zukunftsfähig zu bleiben.

- Regulatorischer Druck: Neue EU-Vorgaben wie CSRD, EU-Taxonomie und das Kreislaufwirtschaftsgesetz fordern Transparenz, Ressourceneffizienz und Abfallvermeidung. Wer frühzeitig zirkuläre Prozesse etabliert, sichert sich Compliance und Wettbewerbsvorteile. Weitere Informationen zu CSRD finden Sie in unserem Artikel: EFRAG, ESRS & CSRD: Was ist was in Sachen Nachhaltigkeit?

- Wettbewerb und Innovation: Zirkuläre Geschäftsmodelle stärken die Marke, fördern Innovationen und schaffen Differenzierung im Markt sowohl im B2B- als auch im B2C-Bereich.

Was ist Kreislaufwirtschaft? Definition, Prinzipien und Strategien der Circular Economy

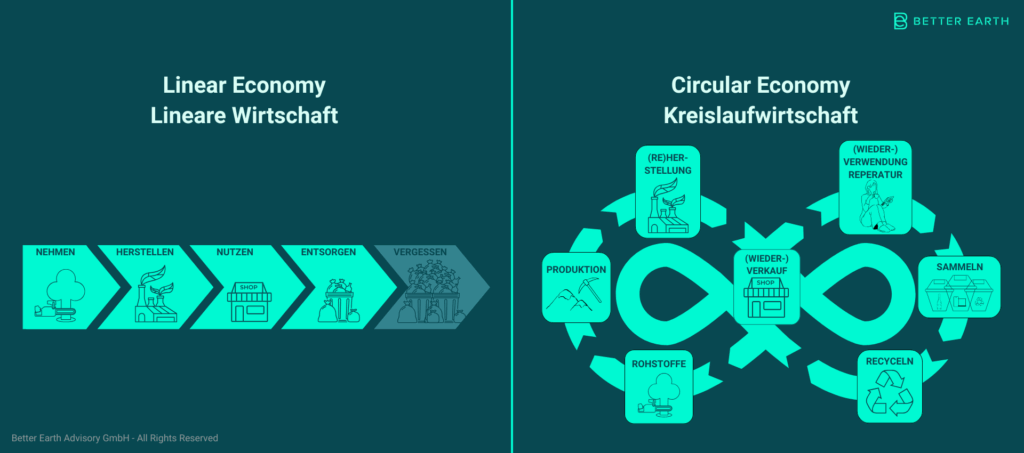

Circular Economy, auch als Circular Economy bezeichnet, steht für ein Wirtschaftsmodell, das Ressourcen im Kreislauf hält und Abfälle vermeidet. Im Gegensatz zur klassischen linearen Wirtschaft, die auf dem Prinzip „nehmen, herstellen, entsorgen“ („Take-Make-Waste“) basiert, zielt die Kreislaufwirtschaft darauf ab, Produkte, Materialien und Rohstoffe so lange wie möglich zu nutzen, zu reparieren, wiederzuverwenden und zu recyceln. Das Ziel ist, Wertschöpfung zu maximieren und Umweltbelastungen zu minimieren.

Grundprinzipien der Circular Economy

Die Circular Economy basiert auf drei zentralen Prinzipien (nach der Ellen MacArthur Foundation):

- Abfall und Verschmutzung vermeiden: Bereits im Design von Produkten und Prozessen wird darauf geachtet, Abfall und Emissionen zu minimieren.

- Produkte und Materialien im Kreislauf halten: Durch Wiederverwendung, Reparatur, Aufarbeitung und Recycling bleiben Ressourcen so lange wie möglich im Wirtschaftskreislauf.

- Natürliche Systeme regenerieren: Die Kreislaufwirtschaft fördert den Aufbau und Erhalt natürlicher Ressourcen, etwa durch regenerative Landwirtschaft oder nachhaltige Forstwirtschaft.

Die 10 R-Strategien

Ein praxisnahes Framework sind die sogenannten 10 R-Strategien. Sie zeigen, wie Unternehmen Kreisläufe in der Praxis schließen können – von der Vermeidung bis zum Recycling:

Die Integration dieser Prinzipien hilft Unternehmen dabei, wirtschaftlich nachhaltig zu agieren und regulatorische Anforderungen effizient zu erfüllen.

Vorteile und Chancen der Circular Economy für Unternehmen

Die Umsetzung der Circular Economy bietet Unternehmen weit mehr als nur ökologische Vorteile. Sie eröffnet konkrete wirtschaftliche und soziale Chancen – und wird zunehmend zum Erfolgsfaktor im Wettbewerb.

Wirtschaftliche Vorteile: Innovation, Kostensenkung und neue Geschäftsmodelle

- Ressourceneinsparung und Kostenreduktion:

Durch die konsequente Nutzung von Materialien im Kreislauf – etwa durch Wiederverwendung, Reparatur oder Recycling – können Unternehmen ihren Rohstoffbedarf senken und Abhängigkeiten von volatilen Märkten reduzieren. Das spart Kosten und erhöht die Resilienz gegenüber Lieferengpässen. - Neue Geschäftsmodelle und Umsatzchancen:

Die Circular Economy fördert innovative Ansätze wie Produkt-als-Service, Sharing-Modelle oder die Wiedervermarktung gebrauchter Produkte. Unternehmen erschließen so zusätzliche Einnahmequellen und sprechen neue Kund*innensegmente an. - Risikominimierung:

Zirkuläre Strategien machen Unternehmen weniger anfällig für Preissteigerungen bei Rohstoffen oder regulatorische Risiken im Zusammenhang mit Abfall und Emissionen. Die Sicherung von Sekundärrohstoffen und der Aufbau geschlossener Wertschöpfungsketten stärken die Zukunftsfähigkeit.

Ökologische und soziale Vorteile: Nachhaltigkeit als Wettbewerbsvorteil

- Reduktion von Umweltauswirkungen:

Weniger Abfall, geringerer Ressourcenverbrauch und reduzierte Emissionen tragen aktiv zum Klimaschutz und zur Einhaltung von Umweltstandards bei. - Imagegewinn und regulatorische Compliance:

Unternehmen, die Kreislaufwirtschaft aktiv umsetzen, positionieren sich als Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit. Das stärkt das Vertrauen von Kund*innen, Investor*innen und Geschäftspartner*innen – und erleichtert die Erfüllung aktueller und künftiger Berichtspflichten, etwa nach ESRS E5. - Soziale Chancen:

Zirkuläre Geschäftsmodelle tragen regelmäßig dazu bei, dass mehr lokale Arbeitsplätze entstehen, weil Reparatur, Wiederverwendung und Recycling meist vor Ort erfolgen, und sie stärken faire, transparente Lieferketten, indem sie auf langfristige Partnerschaften und verantwortungsvolle Ressourcennutzung setzen.

Konkrete Chancen für Unternehmen

| Vorteil | Description |

|---|---|

| Ressourceneffizienz | Geringerer Materialeinsatz Weniger Abfall Geringere Kosten |

| Innovationspotenzial | Entwicklung neuer Produkte Dienstleistungen Geschäftsmodelle |

| Risikominimierung | Weniger Abhängigkeit von: Primärrohstoffen und regulatorischen Risiken |

| Image- und Marktvorteile | Stärkere Kundenbindung Bessere Positionierung im Wettbewerb |

| Regulatorische Sicherheit | Erfüllung von Anforderungen wie: – CSRD, bzw. ESRS – Kreislaufwirtschaftsgesetz |

Praxis-Tipp:

Unternehmen, die heute in zirkuläre Prozesse investieren, profitieren doppelt: Sie sichern sich Wettbewerbsvorteile und sind bestens auf kommende gesetzliche Vorgaben vorbereitet.

Mit diesen Vorteilen wird deutlich: Die Kreislaufwirtschaft ist nicht nur ein ökologisches Muss, sondern ein handfester Business Case für Unternehmen jeder Größe.

Regulatorik: Was Unternehmen zur Kreislaufwirtschaft wissen müssen

Die erfolgreiche Umsetzung von Circular Economy in Unternehmen hängt nicht nur von innovativen Geschäftsmodellen ab, sondern auch von der Einhaltung regulatorischer Anforderungen. Die EU und nationale Gesetzgeber treiben die Kreislaufwirtschaft mit zahlreichen Vorgaben voran, die Unternehmen kennen und strategisch integrieren müssen.

Pflicht vs. Kür: Was ist jetzt verpflichtend, was freiwillig?

| Regulatorischer Bereich | Description | Verpflichtend für Unternehmen | Freiwillige Maßnahmen / Empfehlungen |

|---|---|---|---|

| Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) & European Sustainability Reporting Standards: Ressourcennutzung und Kreislaufwirtschaft (ESRS E5) | Die CSRD verpflichtet Unternehmen zur umfassenden Nachhaltigkeitsberichterstattung, darunter auch zur Circular Economy. Der Standard ESRS E5 definiert konkrete Metriken und Berichtspflichten zu Ressourceneffizienz, Abfallmanagement und zirkulären Geschäftsmodellen. | Nachhaltigkeitsberichterstattung mit CE-Daten | Proaktive Circularity-Strategien über Berichtspflicht hinaus |

| Abfallrahmenrichtlinie & Extended Producer Responsibility (EPR) | Die EU-Abfallrahmenrichtlinie setzt verbindliche Ziele zur Abfallvermeidung und Recyclingquoten. EPR-Systeme erweitern die Herstellerverantwortung für Produkte und Verpackungen, was Unternehmen zu aktiver Kreislaufgestaltung verpflichtet. | Erfüllung von Recyclingquoten und EPR-Pflichten | Entwicklung eigener Rücknahmesysteme |

| Ökodesign-Verordnung | Fördert die Entwicklung langlebiger, reparierbarer und recyclebarer Produkte. Unternehmen müssen Produktlebenszyklen und Materialwahl an neuen Standards ausrichten. | Einhaltung technischer Mindestanforderungen | Gestaltung langlebiger und modularer Produkte |

| Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) & Nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie (NKWS) | Nationale Gesetze konkretisieren EU-Vorgaben und schaffen zusätzliche Anforderungen, z. B. zu Abfallvermeidung, Produktverantwortung und Recycling. | Einhaltung nationaler Vorgaben | Teilnahme an Förderprogrammen für Kreislaufprojekte |

| Spezialregelungen (Batteriegesetz, Elektro- und Elektronikgerätegesetz) | Für bestimmte Produktgruppen gelten besondere Pflichten, die Unternehmen bei der Kreislaufwirtschaft berücksichtigen müssen | Einhaltung spezieller Rücknahme- und Recyclingpflichten | Einsatz innovativer Recyclingtechnologien |

Der Weg von Compliance zum Differentiator:

| Regulatorischer Bereich | Compliance | Differentiator |

|---|---|---|

| CSRD & ESRS E5 | Einhaltung der gesetzlichen Berichts- und Transparenzpflichten bezüglich Circular Economy-Daten | Entwicklung und Umsetzung umfassender Circularity-Strategien, freiwillige Einbindung zusätzlicher zirkulärer KPIs, transparente Berichte über den gesetzlichen Rahmen hinaus |

| Abfallrahmenrichtlinie & EPR | Erfüllen von Recyclingquoten, Teilnahme an gesetzlich vorgeschriebenen Rücknahmesystemen | Aufbau innovativer, firmeneigener Rücknahme- oder Mehrwegsysteme, direkte Einbeziehung von Kund*innen und Partner*innen Etablierung zirkulärer Businessmodelle (Product-as-a-Service, Sharing, Repair, Remanufacturing) |

| Ökodesign-Verordnung | Mindesterfordernisse an Langlebigkeit, Reparierbarkeit und Recyclingfähigkeit einhalten | Eigene Produkte bewusst modular, besonders langlebig oder vollständig kreislauffähig gestalten, Produktdesign als Marke positionieren |

| KrWG & NKWS | Einhaltung nationaler Vorschriften bei Abfallmanagement und Materialflüssen | Proaktives Mitgestalten von Förderprojekten oder Branchen-Netzwerken |

| Spezialregelungen (Batteriegesetz, ElektroG) | Gesetzliche Rücknahme- und Recyclingpflichten erfüllen | Einsatz innovativer Recyclingtechnologien oder Entwicklung neuer Geschäftsmodelle (z. B. Refurbishment, Upcycling) |

Ausblick: Was kommt in den nächsten Jahren?

- Anpassung der Berichtspflichten:

Mit der geplanten Omnibus-Regulierung werden die Berichtspflichten im Bereich CSRD und ESRS für viele Unternehmen vereinfacht, reduziert oder die Berichterstattungsverpflichtung zeitlich verschoben. - Der Circular Economy Act (CEA):

Mit dem geplanten Circular Economy Act will die EU ab 2026 einen einheitlichen Rechtsrahmen für Kreislaufwirtschaft schaffen. Ziel ist es, Märkte für Sekundärrohstoffe zu stärken, bestehende Vorgaben wie die Abfallrahmenrichtlinie und WEEE-Richtlinie zu harmonisieren und regulatorische Hürden für Recycling und Wiederverwendung abzubauen. Unternehmen sollten sich frühzeitig auf strengere Anforderungen und neue Chancen durch zirkuläre Geschäftsmodelle einstellen.- Überarbeitung der Abfallrahmenrichtlinie:

Die EU plant strengere Vorgaben zur Abfallvermeidung und zur Förderung von Sekundärrohstoffen, die Unternehmen frühzeitig vorbereiten sollten.

- Überarbeitung der Abfallrahmenrichtlinie:

- Stärkere Verknüpfung von Nachhaltigkeits- und Kreislaufzielen:

Regulatorik wird zunehmend integrativ, sodass Circular Economy als zentraler Baustein der gesamten Nachhaltigkeitsstrategie gilt.

Praxis-Tipp:

Unternehmen sollten regulatorische Anforderungen nicht nur als Pflicht sehen, sondern als Chance, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Eine frühzeitige Analyse und Integration der Vorgaben in die Unternehmensstrategie sichert Compliance und eröffnet Innovationspotenziale.

Circular Economy Best Practices – Erfolgreiche Unternehmensbeispiele

Die erfolgreiche Transformation zur Circular Economy gelingt, wenn Unternehmen innovative Ansätze entlang der gesamten Wertschöpfungskette verfolgen. Praxisbeispiele aus verschiedenen Branchen zeigen, wie vielfältig und wirkungsvoll Circular Economy-Strategien umgesetzt werden können – und welche konkreten Mehrwerte sich daraus ergeben.

Was lässt sich aus den Best Practices lernen?

- Ganzheitliche Strategie: Erfolgreiche Unternehmen denken Kreislaufwirtschaft über einzelne Produkte hinaus und integrieren zirkuläre Prinzipien in Geschäftsmodell, Produktion und Lieferkette.

- Mitarbeiter*innen einbinden: Schulungen und eine gelebte Nachhaltigkeitskultur sind zentrale Erfolgsfaktoren.

- Kommunikation und Netzwerk: Transparente Kommunikation und Kooperation mit Partner*innen stärken die Akzeptanz und Reichweite zirkulärer Lösungen.

- Innovationsbereitschaft: Die Bereitschaft, neue Wege zu gehen und bestehende Prozesse zu hinterfragen, zahlt sich wirtschaftlich und ökologisch aus.

Praxis-Tipp:

Unternehmen jeder Größe können von den Erfahrungen der Vorreiter profitieren. Der Einstieg in die Kreislaufwirtschaft gelingt oft am besten mit Pilotprojekten, die schnell sichtbare Resultate liefern und intern wie extern überzeugen.

Erste Schritte zur Umsetzung der Circular Economy im Unternehmen

Die Umstellung auf Circular Economy ist ein strategischer Prozess, der Planung, Engagement und die Einbindung aller Unternehmensbereiche erfordert. Mit einem klaren Fahrplan gelingt der Einstieg – unabhängig von Branche oder Unternehmensgröße.

Schritt 1: Analyse und Status-Quo-Ermittlung

Am Anfang steht die Bestandsaufnahme:

- Welche Materialien und Produkte werden eingesetzt?

- Wo entstehen Abfälle, und welche Stoffströme verlassen das Unternehmen?

- Welche zirkulären Ansätze gibt es bereits?

Eine fundierte Analyse bildet die Basis für alle weiteren Schritte und hilft, Potenziale und Schwachstellen zu identifizieren.

Schritt 2: Entwicklung einer Circular Economy-Strategie

Auf Basis der Analyse wird eine zirkuläre Unternehmensstrategie entwickelt. Diese sollte klare Ziele, Verantwortlichkeiten und messbare Kennzahlen enthalten. Wichtige Fragen sind:

- Welche Produkte oder Prozesse bieten das größte Potenzial für Zirkularität?

- Wo lassen sich Kreisläufe am effizientesten schließen?

- Welche regulatorischen Anforderungen müssen beachtet werden?

Schritt 3: Umsetzung – Maßnahmen und Pilotprojekte

Die Strategie wird durch konkrete Maßnahmen umgesetzt. Bewährt haben sich Pilotprojekte in ausgewählten Bereichen, um schnell erste Erfolge sichtbar zu machen. Beispiele sind:

- Einführung von Rücknahmesystemen

- Design for Circularity (z. B. modulare Produkte)

- Kooperationen mit Recycling- und Upcycling-Partner*innen

Schritt 4: Monitoring und kontinuierliche Verbesserung

Erfolgskontrolle ist essenziell:

- Welche Kennzahlen zeigen Fortschritte?

- Wo gibt es Nachbesserungsbedarf?

- Wie werden Mitarbeiter*innen und Stakeholder*innen eingebunden?

Ein regelmäßiges Monitoring und der offene Austausch über Erfolge und Herausforderungen fördern die kontinuierliche Verbesserung.

Eine detaillierte Anleitung zur Auswahl und Umsetzung von Maßnahmen finden Sie in unserem Artikel dazu: Klimaschutzmaßnahmen in Unternehmen: Von der Idee zur Umsetzung.

Wie Frameworks und Standards unterstützen

Zahlreiche Frameworks und Standards helfen Unternehmen, ihre Kreislaufwirtschaft messbar und transparent zu gestalten:

- ESRS E5 (S. 152): Vorgaben für die Nachhaltigkeitsberichterstattung zur Circular Economy im Rahmen der CSRD

- GRI (Global Reporting Initiative): Internationale Standards für Nachhaltigkeitsberichte, inkl. Circularity-Indikatoren

- CTI (Circular Transition Indicators): Praxisnahes Tool zur Messung des Zirkularitätsgrades im Unternehmen

- ISO 59020: Neuer internationaler Standard zur Quantifizierung der Kreislaufwirtschaft

Die Nutzung solcher Frameworks erleichtert die Integration regulatorischer Anforderungen und schafft Vergleichbarkeit.

Interne und externe Erfolgsfaktoren

- Interne Faktoren:

- Klare Verantwortlichkeiten und Führung

- Schulung und Einbindung der Mitarbeiter*innen

- Innovationskultur und Offenheit für neue Prozesse

- Externe Faktoren:

- Zusammenarbeit mit Lieferant*innen, Kund*innen und externen Partner*innen

- Nutzung von Beratungsleistungen und digitalen Tools

- Zugang zu Förderprogrammen und Netzwerken

Rolle von Beratung und digitalen Tools

Gerade beim Einstieg in die Kreislaufwirtschaft profitieren Unternehmen von externer Unterstützung. Beratungsunternehmen begleiten den Prozess von der Analyse über die Strategieentwicklung bis zur Umsetzung und Berichterstattung. Digitale Tools und Plattformen helfen, Stoffströme zu visualisieren, Kennzahlen zu erfassen und Fortschritte transparent zu machen.

Praxis-Tipp:

Der Einstieg gelingt am besten Schritt für Schritt – mit klaren Verantwortlichkeiten, Pilotprojekten und der Nutzung bewährter Frameworks. Wer frühzeitig auf Beratung und digitale Lösungen setzt, sichert sich nachhaltigen Erfolg und regulatorische Sicherheit. Vereinbaren Sie gerne einen Termin mit uns zur kostenfreien Erstberatung.

FAQ: Circular Economy – die häufigsten Fragen von Unternehmen

Was sind die größten Herausforderungen bei der Umstellung auf Kreislaufwirtschaft?

Die größten Hürden liegen oft in der Komplexität bestehender Wertschöpfungsketten, fehlendem Know-how und der Integration neuer Prozesse in bestehende Strukturen. Auch die Erfassung relevanter Daten für die Nachhaltigkeitsberichterstattung (z. B. nach CSRD und ESRS E5) stellt viele Unternehmen vor Herausforderungen. Wichtig ist, Schritt für Schritt vorzugehen und interne wie externe Expertise zu nutzen.

Was kostet eine Umstellung auf Circular Economy?

Die Kosten hängen stark vom Ausgangspunkt und Umfang der geplanten Maßnahmen ab. Anfangsinvestitionen in Analyse, Strategieentwicklung und Pilotprojekte sind üblich, werden aber häufig durch Einsparungen bei Material, Energie und Abfall sowie durch neue Umsatzpotenziale kompensiert. Förderprogramme und Beratungsleistungen können den Einstieg erleichtern.

Ist Kreislaufwirtschaft nur für Großunternehmen relevant?

Nein, auch kleine und mittlere Unternehmen (KMU) profitieren von zirkulären Ansätzen. Gerade Pilotprojekte und die Fokussierung auf einzelne Produktlinien oder Prozesse ermöglichen einen ressourcenschonenden und wirtschaftlichen Einstieg – unabhängig von der Unternehmensgröße.

Welche regulatorischen Anforderungen müssen Unternehmen beachten?

Wichtige Vorgaben sind die CSRD, die ESRS-Standards (insbesondere ESRS E5), die EU-Abfallrahmenrichtlinie, EPR-Systeme, die Ökodesign-Verordnung sowie nationale Gesetze wie das Kreislaufwirtschaftsgesetz. Je nach Branche können zusätzliche Spezialregelungen greifen, etwa das Batteriegesetz oder das ElektroG.

Wie schnell lassen sich erste Erfolge erzielen?

Viele Unternehmen berichten bereits nach wenigen Monaten von sichtbaren Fortschritten – etwa durch die Reduktion von Abfällen, Kosteneinsparungen oder eine verbesserte Kundenwahrnehmung. Entscheidend ist, mit klar definierten Pilotprojekten zu starten und Erfolge transparent zu kommunizieren.

Welche Rolle spielen Beratung und digitale Tools?

Externe Beratung unterstützt bei Analyse, Strategieentwicklung und Umsetzung. Digitale Tools helfen, Stoffströme zu erfassen, Kennzahlen zu überwachen und die Einhaltung regulatorischer Vorgaben sicherzustellen. So gelingt die Integration der Circular Economy effizient und nachvollziehbar.

Gibt es Fördermöglichkeiten für die Umsetzung von Circular Economy?

Ja, zahlreiche Förderprogramme auf EU-, Bundes- und Landesebene unterstützen Unternehmen bei der Transformation zur Kreislaufwirtschaft – etwa durch Zuschüsse für Investitionen, Beratung und Innovationen. Eine gezielte Recherche und Beratung lohnt sich.

Wie kann Better Earth Advisory unterstützen?

Better Earth begleitet Unternehmen entlang des gesamten Transformationsprozesses – von der Analyse über die Strategieentwicklung bis zur Umsetzung und Berichterstattung. Mit fundierter Expertise, praxiserprobten Tools und aktuellem Know-how sorgen wir dafür, dass Ihr Unternehmen Kreisläufe erfolgreich schließt und regulatorisch auf der sicheren Seite ist.