Der Klimatransitionsplan (KTP) ist längst mehr als ein Nachhaltigkeitstrend – er ist zu einem strategischen und regulatorischen Muss geworden. Unternehmen stehen heute vor der Herausforderung, Investorenanforderungen, Marktveränderungen, gesetzliche Vorgaben und wirtschaftliche Ziele miteinander in Einklang zu bringen. Doch mit welchem Rahmen beginnt man? Abkürzungen wir ESRS E1, TCFD, und SBTi fliegen herum, aber was bedeuten sie? Welche Klimatransitionplan Frameworks und Standards sind relevant – und was bedeutet das konkret für Struktur, Inhalte und Umsetzung des Plans?

Dieser Leitfaden unterstützt Sie dabei, den richtigen Einstieg zu finden: vom regulatorischen Erfordernis bis hin zur strategischen Ausrichtung. In diesem Artikel zeigen wir: was Klimatransitionsplan Frameworks und Standards sind; welche relevanten Frameworks und Standards es gibt; wo die wichtigsten Unterschiede liegen; und wie Sie erkennen, welches davon zu Ihrem Unternehmen passt.

Und das Beste: Am Ende erhalten Sie ein maßgeschneidertes Inhaltsverzeichnis für Ihren individuellen Klimatransitionsplan – basierend auf Ihren gewählten Anforderungen.

.

Ein klarer Überblick. Ein strukturierter Plan. Ein Tool, das Theorie in Umsetzung übersetzt.

.

Lesedauer: 10 Minuten

1. Vom Klimaziel zur Umsetzung: Wie der Klimatransitionsplan zur Nachhaltigkeitsstrategie passt

Der Klimatransitionsplan ist ein zentraler Bestandteil der Unternehmensstrategie im Bereich Nachhaltigkeit. In diesem Abschnitt erklären wir, was genau dazugehört.

Größere Unternehmen sind verpflichtet, Nachhaltigkeitsberichte zu veröffentlichen. Im Rahmen der CSRD/ESRS E1– dem verpflichtenden EU-Rahmenwerk für Nachhaltigkeitsberichterstattung – müssen Unternehmen zu einer Vielzahl von Themen Stellung nehmen, darunter auch zum Klimaschutz.

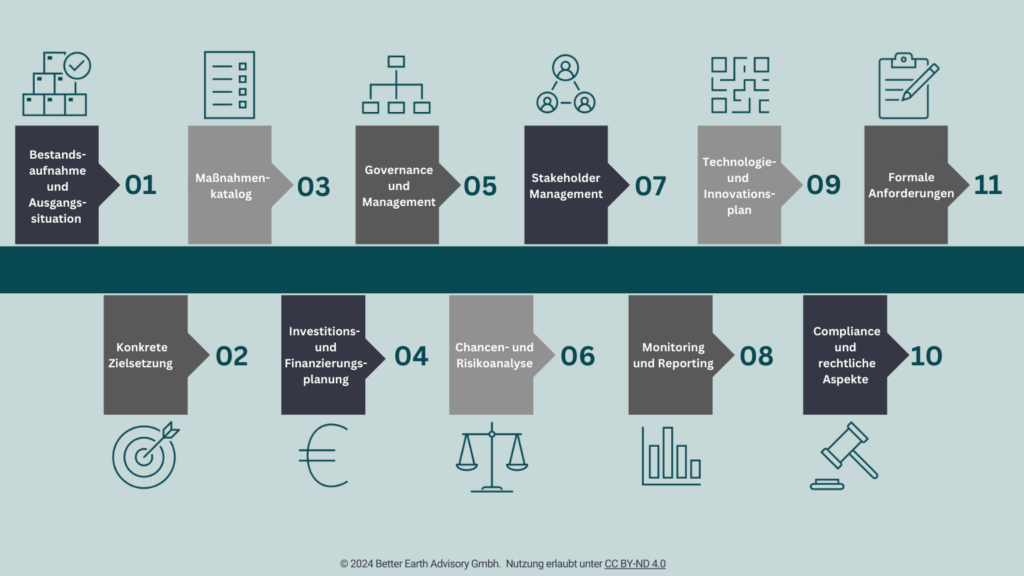

Ein Klimatransitionsplan nach dem CSRD Framework verlangt unter anderem Angaben zu Treibhausgasemissionen und Energieverbrauch. Darüber hinaus muss erklärt werden, wie das Unternehmen den Übergang zur Klimaneutralität aktiv unterstützt. Dazu gehören unter anderem (siehe Bild 1):

- konkrete Ziele zur Emissionsreduktion

- ein Finanzierungsplan zur Umsetzung

- eine Verankerung in der Unternehmensgovernance

Wenn Sie mehr über das Klimatransitionsplan-Framework im Kontext der CSRD und der ESRS erfahren möchten, empfehlen wir unseren Einführungsartikel: Klimatransitionsplan (KTP): Weg zur nachhaltigen Transformation.

Falls Sie zunächst eine Einführung in CSRD und ESRS benötigen, lesen Sie gerne unseren Überblicksartikel: EFRAG, ESRS & CSRD: Was ist was in Sachen Nachhaltigkeit?

Da im Rahmen der CSRD nicht nur über Klimaschutz, sondern auch über weitere Umweltaspekte wie Biodiversität, Wasser und Kreislaufwirtschaft berichtet werden muss, stellt sich für viele Unternehmen die Frage: Wo endet der Klimatransitionsplan – und wo beginnt ein anderes Umweltthema? Diese Unsicherheit wird zusätzlich durch die Vielzahl an bestehenden Frameworks und Standards verstärkt. Viele dieser Instrumente setzen unterschiedliche Systemgrenzen, verwenden eigene Begrifflichkeiten und adressieren teils sehr spezifische Zielsetzungen – sei es die strategische Steuerung, regulatorische Erfüllung oder investitionsfreundliche Kommunikation.

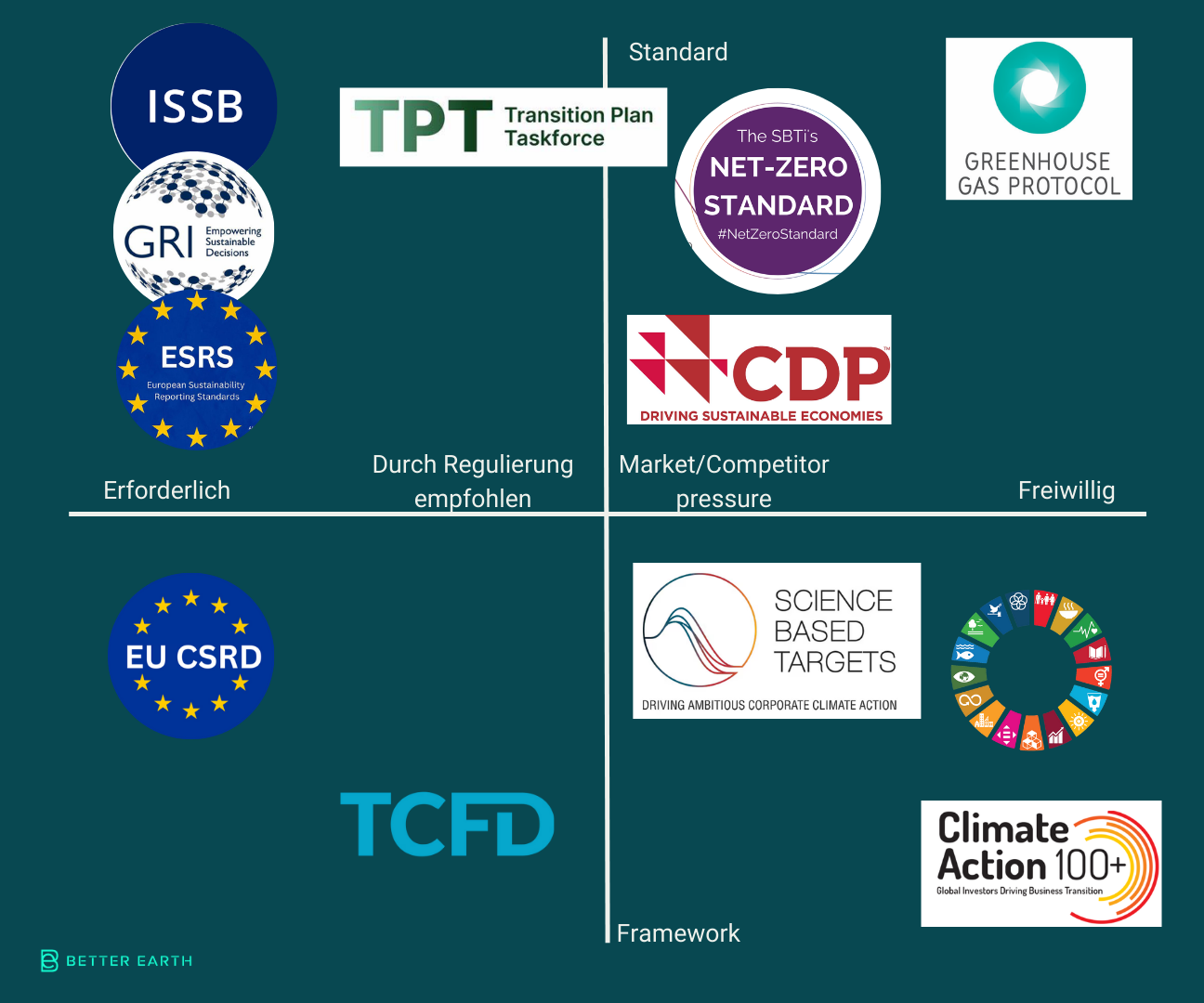

Hinzu kommt: Während einige Klimatransitionsplan Frameworks wie TCFD oder SBTi eher als freiwillige Orientierungshilfen dienen, sind andere – etwa die ESRS im Rahmen der CSRD – verpflichtend umzusetzen. Dasselbe Unternehmen kann dadurch mit mehreren, sich überlappenden Anforderungen konfrontiert sein – je nach Branche, Größe und Marktumfeld.

Die zentrale Herausforderung besteht daher darin, einen klaren Überblick zu gewinnen, zu erkennen, welche Anforderungen für das eigene Unternehmen relevant sind, und eine strukturierte Auswahl zu treffen, um Redundanzen, Lücken und Mehraufwände zu vermeiden. Im nächsten Abschnitt klären wir die Wichtigkeit der Klimatransitionsplan.

2. Warum ein Klimatransitionsplan unverzichtbar ist: 4 Gründe für jedes Unternehmen

Klimatransitionspläne (KTPs) sind heute weit mehr als ein freiwilliges Nachhaltigkeitsprojekt – sie entwickeln sich zu einem strategischen Fundament, das Unternehmen benötigen, um regulatorischen Anforderungen gerecht zu werden, interne Dekarbonisierungsstrategien zu koordinieren, Kapitalzugang zu sichern und ihre Reputation zu stärken.

Im Folgenden erläutern wir die vier zentralen Gründe, warum ein belastbarer Klimatransitionsplan heute entscheidend ist:

.

2.1 Weil ich muss: Gesetzliche Vorgaben und regulatorischer Druck

Immer mehr gesetzliche Vorgaben setzen voraus, dass Unternehmen konkrete Pläne zur Reduktion ihrer Emissionen vorweisen – oder finanzielle Nachteile in Kauf nehmen.

- Der EU Green Deal fordert von Unternehmen, aktiv zum europäischen Ziel der Klimaneutralität bis 2050 beizutragen.

- Der Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) – insbesondere relevant für energieintensive Branchen wie Zement, Stahl, Aluminium, Düngemittel und Strom – schafft finanzielle Anreize für Unternehmen, frühzeitig in Dekarbonisierung zu investieren, um Kosten durch CO₂-Bepreisung zu vermeiden.

- Mit der CSRD wird die Offenlegung von Klimatransitionsplänen über den ESRS E1-Standard verpflichtend – inklusive Zielen, Maßnahmenplänen, Finanzierungsstrategien und Governance.

➡ Unternehmen, die hier nicht aktiv werden, riskieren Compliance-Verstöße, Wettbewerbsnachteile oder höhere regulatorische Kosten.

.

2.2 Um zukunfts- und wettbewerbsfähig zu bleiben bzw. zu werden

Viele Unternehmen haben bereits einzelne Maßnahmen ergriffen – doch ohne übergreifenden Plan wird Dekarbonisierung leicht teuer, ineffektiv, verwirrend und frustrierend.

Ein KTP bietet:

- eine strategische Zielsetzung, um ambitionierte, aber realistische Dekarbonisierungspfade zu definieren,

- eine Struktur zur Sammlung, Strukturierung, Bewertung und Priorisierung bestehender Aktivitäten, etwa aus bestehenden Energieeffizienzprogrammen, laufenden Klimaschutzbemühungen etc.

- und eine klare Übersicht über Lücken, Verantwortlichkeiten und Finanzierungsbedarfen.

➡ So wird aus Klimaschutz ein steuerbares, ins Geschäft integriertes Programm – nicht nur ein Bericht.

.

2.3 Um Investoren zu überzeugen – und Kapital zu sichern

Der Zugang zu Kapital hängt zunehmend davon ab, wie glaubwürdig ein Unternehmen seine Klimastrategie darstellt. Investoren achten verstärkt auf klare Pfade zur Dekarbonisierung.Ein

- Die Principles for Responsible Investment (PRI) fordern glaubwürdige Pläne von Portfoliounternehmen.

- Die Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) verpflichtet Finanzmarktakteure dazu, offenzulegen, wie sie Nachhaltigkeitsrisiken – inklusive Klimarisiken – bewerten. Das wirkt sich direkt auf die Anforderungen an investierte Unternehmen aus.

- Auch die EU-Taxonomie spielt eine wichtige Rolle: Sie verlangt von Unternehmen, ihre wirtschaftlichen Aktivitäten im Hinblick auf ökologische Nachhaltigkeit zu bewerten – ein glaubwürdiger Klimatransitionsplan ist dabei oft Voraussetzung, um als „taxonomiekonform“ zu gelten.

➡ Unternehmen mit nachvollziehbaren Klimatransitionsplänen verbessern ihre Position in ESG-Ratings und Investorengesprächen – und sichern sich so Wettbewerbsvorteile im Kapitalmarkt.

.

2.4 Um Reputation zu stärken – und Zukunftsfähigkeit zu zeigen.

Ein strukturierter KTP signalisiert nach innen und außen: Wir wissen, wohin wir wollen – und wie wir dorthin gelangen.

Das stärkt:

- die Positionierung im Wettbewerb – etwa bei Ausschreibungen, Partnerschaften oder im Recruiting,

- das Vertrauen von Kund:innen und Mitarbeitenden, die zunehmend klimabewusst agieren,

- und die interne Klarheit, indem frühzeitig definiert wird, was in den Plan gehört – und was nicht.

➡ Ein transparenter, gut kommunizierter Klimaplan macht Transformation greifbar – und stärkt die Marke in einem zunehmend nachhaltigkeitsgetriebenen Marktumfeld.

Wenn Sie mehr über das Klimatransitionsplan als Konzept erfahren möchten, empfehlen wir unseren Einführungsartikel: Klimatransitionsplan (KTP): Weg zur nachhaltigen Transformation.

3. Klimatransitionsplan Frameworks – bereit zum Start, aber was gehört hinein?

Sie wissen, dass Ihr Unternehmen einen Klimatransitionsplan (KTP) braucht – aber wie soll dieser konkret aussehen? Und was ist für Ihr Unternehmen wirklich relevant?

Bevor Sie weiterlesen, nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um über die folgenden Fragen nachzudenken. Sie helfen dabei, den Plan nicht nur regulatorisch korrekt, sondern auch strategisch sinnvoll aufzubauen:

Warum will ich den Plan?

- Was will ich mit dem Klimatransitionsplan konkret erreichen? (z. B. Compliance, Transformation, Investorenkommunikation, Stakeholderbindung)

- Welche regulatorischen Anforderungen gelten für mich – heute und perspektivisch? (CSRD, CSDDD, CBAM etc.)

- Welche externen Stakeholder erwarten welchen Reifegrad? (Investoren, Banken, Kund:innen, Politik, Mitarbeitende)

- Gibt es Branchenerwartungen oder „Peer Pressure“ durch Wettbewerber?

Welche Rolle spielt der KTP in meinem Geschäftsmodell?

- Wie zahlt der Plan auf mein aktuelles Geschäftsmodell ein – und wie auf ein zukunftsfähiges?

- Gibt es interne Ambitionen oder Ziele, die integriert werden sollen (z. B. Netto-Null-Ziel, SBTi, Energieeffizienzprogramme)?

- Welche bestehenden Prozesse, Daten oder Strategien kann ich nutzen oder integrieren?

Was erwarte ich von meiner Lieferkette?

- Sind Partner in meiner Wertschöpfungskette bereits konform oder orientieren sich freiwillig an bestimmten Standards?

- Wie kann ich mit Lieferanten oder Kunden zusammenarbeiten, um den Plan effizienter und kohärenter umzusetzen?

Welche Klimatransitionsplan Frameworks und Standards passen zu mir?

- Welche Frameworks/Standards passen zu meiner Unternehmensgröße, Branche und Berichtspflichten?

- Möchte ich freiwillige Frameworks zur strategischen Orientierung nutzen? (z. B. SBTi, TCFD, GRI, ISSB)

- Wie ambitioniert kann – oder muss – mein Plan im Verhältnis zu meiner aktuellen Ausgangslage sein?

.

Diese Reflexion legt den Grundstein für einen Klimatransitionsplan, der nicht nur den regulatorischen Rahmen erfüllt, sondern auch unternehmerischen Mehrwert stiftet. Im nächsten Abschnitt zeigen wir, welche Frameworks und Standards es gibt – und wie Sie daraus gezielt auswählen können.

4. Klimatransitionsplan Frameworks vs. Standards – was ist was, und was brauche ich?

Im Dschungel der Klimaberichterstattung und Transformationsplanung begegnen Unternehmen einer Vielzahl von Namen, Abkürzungen und Initiativen – von TCFD über SBTi bis CSRD. Doch was ist eigentlich ein Klimatransitionsplan Framework – und was ein Standard? Und welche davon müssen beachtet werden, welche sind freiwillig?

Was sind Klimatransitionsplan Frameworks?

Ein Klimatransitionsplan Framework ist ein strukturgebender Rahmen, der Unternehmen hilft, ihre Klima- oder Nachhaltigkeitsstrategie inhaltlich aufzubauen. Frameworks bieten Orientierung – zum Beispiel bei der Frage, welche Themen adressiert, wie Ziele formuliert oder welche Governance-Strukturen etabliert werden sollten. Sie geben jedoch in der Regel keine festen Berichtsformate oder Pflichtinhalte vor.

Was sind Klimatransitionsplan Standards?

Ein Klimatransitionsplan Standard beschreibt konkrete Berichtsinhalte, Datenanforderungen und Formate. Er ist oft an bestimmte gesetzliche Anforderungen gebunden und legt detailliert fest, was und wie berichtet werden muss. Standards schaffen Vergleichbarkeit und rechtliche Sicherheit.

Bekannte Klimatransitionsplan Frameworks im Überblick:

- TCFD (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures)

Unterstützt Unternehmen dabei, klimabezogene Risiken und Chancen strukturiert offenzulegen. Fokus auf Governance, Strategie, Risiko- und Chancenmanagement – jedoch ohne genaue Vorgaben zur Datenstruktur. - SBTi (Science-Based Targets initiative)

Legt Kriterien fest, wie Unternehmen wissenschaftsbasierte Netto-Null-Ziele entwickeln können. Es handelt sich um ein methodisches Rahmenwerk zur Zieldefinition und Umsetzung. - Climate Action 100+ Net-Zero Company Benchmark

Bewertet Unternehmen mit hohen Emissionen anhand ihrer Fortschritte auf dem Weg zur Klimaneutralität. Der Benchmark analysiert unter anderem Governance, Zielsetzung, Kapitalallokation und Transparenz. Kein Berichtspflicht-Standard, aber stark investorengetrieben.

.

Relevante Klimatransitionsplan Standards im Überblick:

- ESRS (Corporate Sustainability Reporting Directive + EU Sustainability Standards)

Verpflichtende EU-weite Richtlinie: Unternehmen sind dazu verpflichtet, einen Klimatransitionsplan offenzulegen – oder öffentlich zu begründen, warum ein solcher (noch) nicht vorliegt und bis wann er vorliegen wird. Der Plan muss Ziele, Maßnahmen, Finanzierungsstrategie und Governance-Strukturen umfassen. - ISSB / IFRS S2 (International Sustainability Standards Board)

Globale Standards für klimabezogene Finanzberichterstattung. Der IFRS S2-Standard baut stark auf TCFD auf und richtet sich insbesondere an kapitalmarktorientierte Unternehmen. - CDP (Carbon Disclosure Project)

Freiwilliges, aber sehr einflussreiches Berichtsformat. Unternehmen beantworten jährlich strukturierte Fragebögen zu Klimaschutz, Wasser und Wäldern und erhalten ein öffentliches Rating (z. B. CDP Score „A“).

.

Ein letzter wichtiger Punkt: Manche Organisationen vereinen Framework und Standard in einem Ansatz. So ist beispielsweise die Science Based Targets initiative (SBTi) in erster Linie ein Framework zur wissenschaftsbasierten Zielsetzung, enthält jedoch auch standardisierte Anforderungen sowie konkrete Vorgaben für Validierung und Berichterstattung. Ein anderes Beispiel ist die ESRS (Standard) und die CSRD, die den übergeordneten rechtlichen Rahmen (Framework) bildet.

Es ist daher wichtig, die Unterscheidung zwischen Frameworks und Standards als grundsätzliche Orientierungshilfe zu verstehen. In der Praxis jedoch sind die Grenzen oft fließend, und viele Initiativen lassen sich nicht eindeutig einer Kategorie zuordnen.

Wenn Sie ein tieferes Verständnis der Unterschiede zwischen Klimatransitionsplan Frameworks und Standards suchen, lesen Sie gerne unseren Mini-Artikel zum Thema: Was sind Frameworks und Standards: Klimatransitionsplan.

5. Verpflichtung oder freiwillige Orientierung für Klimatransitionsplan Frameworks/Standards?

Jetzt verstehen Sie den grundlegenden Unterschied zwischen Frameworks, an denen man sich inhaltlich orientieren kann, und Standards, die konkrete Berichtsinhalte und Formate vorschreiben.

Bei der Auswahl der passenden Frameworks und Standards für den eigenen Klimatransitionsplan ist zunächst zu klären, welche davon verpflichtend sind – also gesetzlich oder regulatorisch vorgeschrieben.

In vielen Ländern ist bereits ein spezifisches Framework oder ein Standard verbindlich. Der Europäischen Union schreibt die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) vor, dass Unternehmen Nachhaltigkeitsinformationen offenlegen müssen – und zwar nach dem Standard der European Sustainability Reporting Standards (ESRS).

In den Vereinigten Staaten wird der Entwurf der SEC-Klimaregulierung (Securities and Exchange Commission) zur Grundlage für verpflichtende Klimaberichterstattung. Ländern wie Kanada, dem Vereinigten Königreich und Neuseeland ist das TCFD-Framework in der Pflichtberichterstattung verankert.

Zudem entwickeln viele Länder eigene nationale Berichtsanforderungen zu entwickeln. Diese sogenannten „jurisdictional adaptations“ orientieren sich am globalen Standards (z.B. ISSB), ergänzen diesen jedoch um landesspezifische Vorgaben (Hinweis: Die nachfolgende Grafik zeigt beispielhaft einige dieser Länder, erhebt aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit).

Freiwillige und Sektor-spezifische Anforderungen für Klimatransitionspläne

Zusätzlich zu den verpflichtenden Standards und Frameworks greifen viele Unternehmen auf weitere freiwillige zurück. Dies kann verschiedene Gründe haben – etwa die strategische Vorbereitung auf zukünftige Expansion in andere Märkte, oder auch das Ziel, wettbewerbsfähig und glaubwürdig gegenüber Kapitalgebende, Kundschaft und Partnerschaften zu bleiben.

Beispielsweise werden die Science Based Targets initiative (SBTi) und das Carbon Disclosure Project (CDP) von zahlreichen Unternehmen genutzt, obwohl sie nicht verpflichtend sind. Beide gelten als Goldstandard in ihren jeweiligen Bereichen – SBTi für wissenschaftsbasierte Zielsetzung, CDP für transparente und vergleichbare Berichterstattung zu Klima-, Wasser- und Forstthemen.

Darüber hinaus existieren sektorspezifische Frameworks und Standards, die besonders wertvoll sind, wenn ein Sektor vor besonderen Dekarbonisierungsherausforderungen steht. In emissionsintensiven Branchen – etwa in der Zement-, Stahl- oder Energieerzeugung – lassen sich generische Klimaziele häufig nicht 1:1 anwenden. In solchen Fällen können spezialisierte Initiativen wie die Oil & Gas Climate Initiative oder sektorspezifische Leitfäden der SBTi helfen, diese Lücken zu schließen und branchenspezifische Übergangspfade zu entwickeln.

| Sektor | Standard |

| Finanzen | GFANZ (Glasgow Financial Alliance for Net-Zero)/ NZBA (Net Zero Banking Alliance) |

| Energie/Fossilen Brennstoffe | Oil & Gas Initiative |

| Schwerindustrien (Stahl, Zement, Chemikalien) | Mission Impossible Partnership |

| Immobilien und Infrastruktur | CRREM (Carbon Risk Real Estate Monitor) |

| Landwirtschaft und Lebensmittel | GHG Protocol for Agriculture, FAO Leitlinien |

| Verschiedene | Sektor-spezifische Leitlinien für Frameworks (SBTi, ISSB, etc.) |

6. Von der Theorie zur Praxis: Nutzen Sie unser Tool zur Auswahl der passenden Frameworks und Standards für Ihren Klimatransitionsplan

Wir haben gesehen: Die Landschaft der Klimatransitionspläne ist komplex – mit einer Vielzahl an Frameworks, Standards und Berichtspflichten, die sich überschneiden, ergänzen oder teilweise widersprechen. Wir wissen nun, was ein KTP leisten muss, welche regulatorischen Anforderungen es gibt, wie freiwillige Initiativen strategisch eingesetzt werden können – und welche Bedeutung ein konsistenter, glaubwürdiger Plan für Investoren, Kund:innen und Mitarbeitende hat.

Kurz gesagt: Die Grundlagen sind gelegt. Jetzt geht es darum, vom Wissen ins Handeln zu kommen – und aus Theorie einen strukturierten Plan zu machen.

.

Unser kostenloses KTP-Tool: Der Einstieg zur Orientierung

Wenn Sie interessiert sind, mehrere Frameworks und Standards einzubinden, können wir Sie dabei unterstützen. Wir haben ein interaktives Tool entwickelt, das Ihnen hilft, die passende Auswahl zu treffen – einfach, schnell und kostenlos.

Sie klicken sich durch eine kuratierte Liste relevanter Frameworks und Standards – abgestimmt auf regulatorische Pflichten, strategische Ziele und Branchenanforderungen.

Anschließend prüfen wir Ihre Angaben, und innerhalb von 2–3 Werktagen erhalten Sie ein maßgeschneidertes Inhaltsverzeichnis für Ihren individuellen Klimatransitionsplan – inklusive der wichtigsten Kapitel und Themenfelder.

So entsteht eine klare Struktur: Ihr persönlicher KTP-Fahrplan, der Sie sicher durch die nächsten Schritte führt.

Jetzt kostenlos ausprobieren – und den Plan aufsetzen, der zu Ihnen passt

.

Unsere Professional-Version mit konkreten Datenanforderungen

Möchten Sie direkt in die Umsetzung einsteigen – mit konkreten Inhalten, Fragen und Datenpunkten?

Dann empfehlen wir Ihnen unsere Pro-Version: Ein professionelles Tool für alle, die Verantwortung tragen und keine Zeit für Trial & Error haben.

- Sie erhalten eine vollständige Auflistung der relevanten Angaben, passend zu Ihrer Auswahl an Standards und Frameworks.

- Sie sehen auf einen Blick, welche Informationen benötigt werden, welche Daten vorbereitet und welche Governance-Fragen geklärt werden müssen.

- Überlappende Anforderungen werden automatisch konsolidiert, sodass Sie einen effizienten und redundanzfreien Prozess aufsetzen können.

- Sie erhalten zudem alle Basisinformationen auf einen Blick – damit Sie jederzeit auf das Tool und die zugehörigen Inhalte zurückgreifen können. Darüber hinaus ermöglicht Ihnen das Tool, weiterführende Informationen zu erschließen – z.B. konkrete Tipps aus offiziellen Guidance-Dokumenten.

Das Ergebnis: Ihre individuell ausgearbeitete KTP-Struktur – als Startpunkt für einen umsetzbaren, auditfesten Klimatransitionsplan.

Interesse an der Pro-Version? Jetzt Demo anfragen oder Kontakt aufnehmen